何を揃えればいいの?阿波踊り衣装徹底解説!【女踊り準備編】

新しく阿波踊りの連や団体を立ち上げられた方

会社や連の阿波踊りに参加することになった方

「阿波踊りって何が必要!?」

「どんなスタイルがあるの!?」

はじめての方は、何を揃えればよいか不安ですよね。

そんなみなさんの疑問にお応えすべく

今回は、女踊りの衣装を「何を準備すれば良いのか?」に特化して徹底解説いたします!

これを読めばだれもが踊る阿呆。めくるめく踊る阿呆の世界へ!

目次

女踊りってどんな格好?

まずは、女踊りのスタイルからご紹介です。

頭には編み笠(あみがさ)をかぶり、帯は黒。

下半身にはすそよけ(おこし)を巻いてゆかたをからげる(まくり上げる)。

手元には白い手甲(てご)、足元は利休下駄(りきゅうげた)が基本的なスタイルです。

準備物一覧

こちらが女踊りに必要な基本的なフルセットになります。

※連・団体により不要なものもございます。

では、頭のてっぺんから詳しく解説して参ります!!

かなりの大容量になりましたので、ご興味ある部分だけ目次で選んでいただいても大丈夫です。

準備物1:編み笠

まず、阿波踊りの女踊りでは、なくてはならないものが『編み笠(あみがさ)』!

基本的な編み笠の種類は、上画像の2種類になります。

淵に紺色のラインが入っているものか無地のもののどちらかですね。

これは、連・団体によって必ずどちらかで揃えられているので、ご購入の前には確認が必須となります。

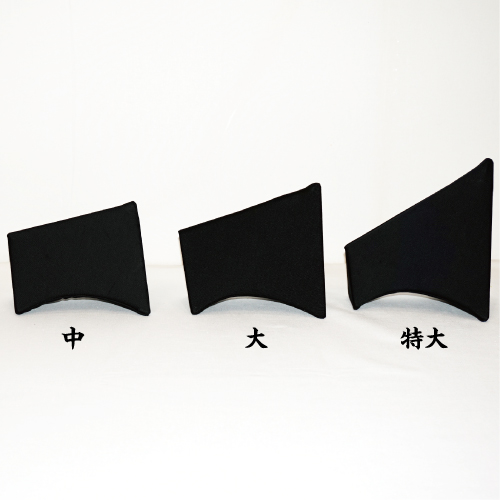

・編み笠の付属品(笠枕)

そして、編み笠をかぶる上で重要となってくるのが『笠枕(かさまくら)』です。

笠枕とは、編み笠を支える台のこと。頭の上に直に置きます。

下画像のように、編み笠を傾斜をつけて装着する際に、必要となります。

近年の流行りは角度をかなりつけて鋭くかぶる姿です。

■編み笠のかぶり方の詳しい説明はこちらから

https://okachu-netshop.com/?mode=f5

角度にも種類があるため、ご購入前にサイズを確認しておくと安心です。

・編み笠の付属品(笠ひも)

次に、こちらも編み笠装着時に必須となる『笠ひも』。

基本的には、赤・ピンク・白の3色の内から選びます。

こちらも連・団体により色指定がありますので、事前確認必須項目です。

■編み笠ひもの取り付け方はこちらでご紹介しています

https://okachu-netshop.com/?mode=f4

準備物2:浴衣・半襦袢

・浴衣(ゆかた)

衣装のメインとなる『ゆかた』。

こちらは基本的に連・団体から買い取りもしくは支給されます。

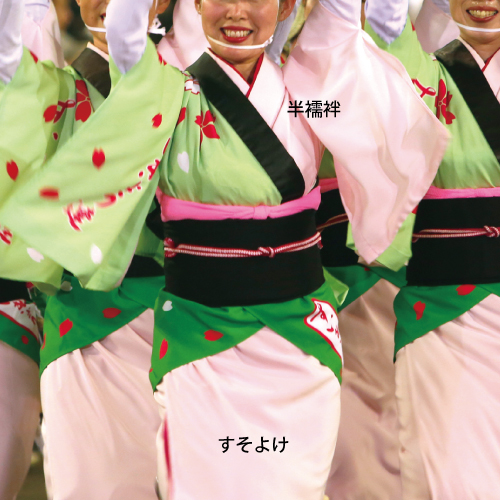

・「片肌を脱ぐ」着付け方に必要な『半襦袢』

着付け方により異なるのですが、『片肌を脱ぐ』着付け方をする場合は、『半襦袢(はんじゅばん)』が必要となります。

・「片肌を脱ぐ」とは?

阿波踊り衣装ではよく見かける下画像のような着付け方。

「片肌を脱がない」場合は、不要となります。

「片肌を脱ぐ」という着付け方について詳しくは、こちらに記載しております。

よろしければご参考になさってください。

準備物3:肌着

汗取りの役目。いわば「シャツ」です。

ゆかたや半襦袢の下に着ます。

肌襦袢(はだじゅばん)と呼ばれることも。

こちらも種類があり、おおまかに二種類。

『衿(えり)付き』か『衿なし』かどちらかです。

事前確認必須項目です。

こちらは『衿付き』。

衿芯(えりしん)が入れられるようになっています。

肌着の衿元がゆかたから覗くことで、着物の半衿のような役割を果たしてくれ、着付けが美しく見えます。

こちらは『衿なし』。

衿がないので、ゆかたを着付けた際、肌着の衿が見えずすっきり着付けられます。

準備物4:手甲(てご)

こちらも阿波踊りならではのアイテムですね。

腕を高く上げるので、ゆかたの袖が捲れ、地肌が見えないように装着します。

ぶかぶか弛みがあると美しく見えないので、ぴったり肌に沿うものがお勧めです。

準備物5:黒朱子帯(くろしゅすおび)

阿波踊りといえばこの黒い帯です。

後ろ姿はこのように結びます。この結び方は『三ツ花結び』と言います。

準備物6:帯〆・帯上げ

帯〆(帯締め:おびじめ)・帯上げ(帯揚げ:おびあげ)です。

色や種類が様々で、連・団体により決められていますので、事前確認が必要です。

それぞれの衣装に合わせられた帯締めと帯上げ。

黒朱子帯を帯締めと帯上げの差し色でぐっと引き立てます。

準備物7:すそよけ(おこし・けだし)

こちらも衣装のメインとなります。

本来、呉服では「下着」とされているものですが、阿波踊りでは下画像のようにゆかたをからげて(まくり上げて)すそよけを見せる着付け方をします。

ゆかたのからげ方は連・団体の数だけあると言われている程、様々です。

こちらもお色や種類がたくさんありますので、色・種類の確認必須です。

●すそよけの種類・着付け方一例

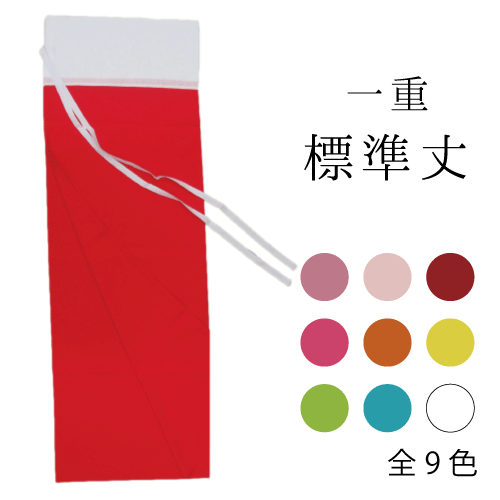

まずは、『一重』のものか『二重』のものか。

『一重』は一枚の布だけでできています。

これだけの着用ですと、風が吹いた時や足を蹴り上げた時などに、生地がめくれやすく地肌が見えやすいです。

また、下着の線が透けやすいので、『一重』だけの着用はお勧めしておりません。

(『二重』よりも安価ですので、撮影だけに使用するなど限られた場面では単体で使用されることもあります)

『一重』の用途の多くは、『二重』のすそよけの下に着用されることが多いです。

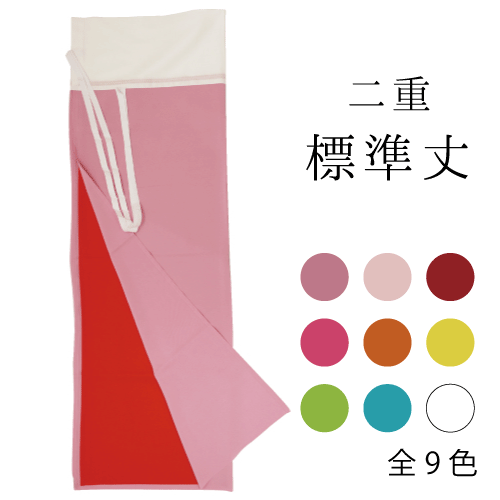

『二重』のすそよけは、生地が二枚に重なっているもの。

おなか周りにくる白布部分は一枚で、色生地の部分だけ二枚になっているので、着付ける際にもたつきません。

踊りの足さばきで裏側(二枚目)のお色がひらひらと見え美しさを演出します。

・『二重』のすそよけを地肌の上に単体で着付ける

・『一重』の上から『二重』のすそよけを着付ける

・ペチコートやストッキングの上から『二重』のすそよけを着付ける

などこちらも連・団体により決まりは様々です。

この他にも着付け方があるかもしれません。

準備物8:足袋・下駄

足袋(たび)は和装用の足袋でも大丈夫です。

阿波踊り用に開発された疲れにくい足袋や外反母趾用の足袋などもあります。

下駄は阿波踊り専用です。

一番オーソドックスな下駄は、紅白の鼻緒の『利休下駄(りきゅうげた)』。

連・団体により、鼻緒の色を変えているところもありますが、基本は下画像のものになります。

年々激しくなるパフォーマンスに対応すべく、下駄も進化しており、つま先や歯(ハマ)の部分に弾力性のあるゴムを付けているものもあります。

準備物9:着付け道具

最後に、和装で着付けるために必要な道具です。

呉服の着物や浴衣用のもので大丈夫です。

連や団体により、着付ける際に、何がどれだけ必要か異なりますので、こちらも確認必須です。

準備物10:携帯ポーチ・巾着

直前まで忘れがちなのがこちら。

イベントに出演されている間は、カバンなどは持てません。

しかし、お盆などは控室に戻る間もなく野外で衣装のまま滞在することが多くなります。

「お金はどうするの?」

「スマホがないと困る!」

そのような時に役立つのが、衣装に吊るせるポーチや巾着。

こちらの中に、化粧品やお金、スマホなど最低限の必需品を入れて携帯します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

かなりの大容量になりましたが、最後までお目通しいただきありがとうございます。

今回ご紹介させていただいた女踊り衣装は、あくまで基本的な女踊り姿です。

連により着付け方、使用されている小物はそれぞれになります。

連により特色があるのもまた楽しみですよね。

今回の記事で、少しでも女踊り衣装についての不安が減ると幸いです。

ほかに何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

>>ご紹介した商品はすべて岡忠にて販売しております。

各アイテムの詳しい使い方などもオンラインショップの商品ページで説明しておりますので、よろしければそちらもご参考になさってください。

■岡忠公式オンラインショップ

>>オリジナル法被・浴衣の製作承ります!

阿波踊り衣装を作り続けて60余年。

デザインからお届けまで安心してお任せください◎

▼詳しくは画像をクリック!